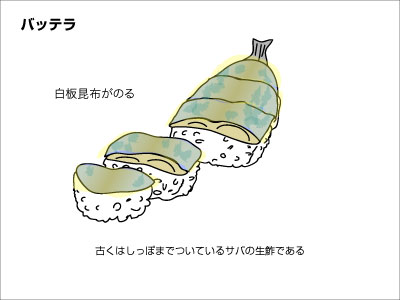

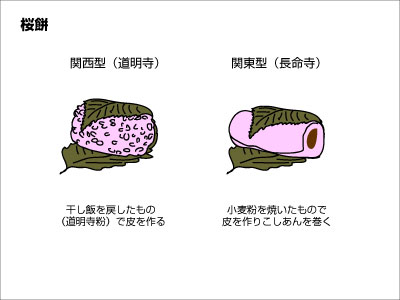

世間一般では鯖の押し寿司または鯖の棒寿司でしょう。 バッテラ 四角の箱型に押した押し鮓とは違う ポルトガル語のボートを意味する言葉「bateira」から出た言葉だそうで、一般的には鯖の生鮓(きずし)となりますが、

続きを読む

日常に潜む非日常を探索する

世間一般では鯖の押し寿司または鯖の棒寿司でしょう。 バッテラ 四角の箱型に押した押し鮓とは違う ポルトガル語のボートを意味する言葉「bateira」から出た言葉だそうで、一般的には鯖の生鮓(きずし)となりますが、

続きを読む

またまた駄菓子屋さんで見かけるお菓子たちです。 オリオン「ミニコーラ」 コーラ以外にミニサワー、ミニオレンジなどミニシリーズとして発売中(売価30円) 写真は右からミニコーラ、ミニビタC、ハムスター倶楽部ミ

続きを読む

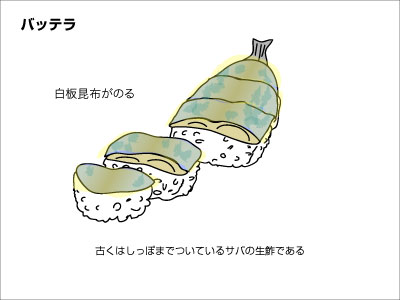

大阪です。うどんです。贅沢品です。となるとエビ天でしょう。 天ぷらうどん ここでも差が出る東西メニュー。 大阪で天ぷらうどんというと「絶対に」エビ天が入っています。ほかの天ぷらが入っている場合は○○天うどんとなる

続きを読む

駄菓子屋さんって楽しいですよね。 フエラムネ 株式会社コリスは、駄菓子屋さんで見かける「フエラムネ」「フエガム」をはじめ、チューイングガム、ラムネ菓子、キャンディなど子供向けのお菓子類を主として製造している会社です

続きを読む

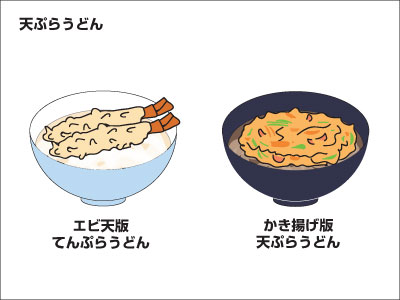

どうも関東へ行くと思ったモノが食べる事が出来ないんです。 道明寺と長命寺 関西で桜餅というと、丸くてかわいいピンク色の本体の中にあんこが入って、塩漬けの桜の葉で巻いているものを指します。皮は道明寺粉で出来ています。

続きを読む

大阪人は「いちびり」であり「いけず」なのです。 「いちびり」は調子に乗ってはしゃいだりふざけたりする事、「いけず」はいじわる、こんじょわるの意味です。 全国に先駆けて鉄道の自動改札機を実用導入した大阪。阪急電鉄の北

続きを読む

いまや全国でも通じるようになってきたような感じがしますが、どうでしょうか? 炭火焼鳥「かしわ家」 けっして柏餅の葉っぱが出てくるわけではない メリケンファーストフードのケンタッキーフライドチキンってありますが、大

続きを読む

以前にも顔を出していましたが、もう少し詳しく見てみましょう。 かやく御飯 おかずの要らない立派な一食の食事として頂ける かやく御飯。と、聞いてアブナイものが入っているのを想像した人は残念でした。「主食+主食」や、

続きを読む

大阪人はだいがいイラチです。 JR大阪駅御堂筋口 歩行者用信号の横になにやらついている たしか全国で初めて待ち時間を表示する歩行者用信号というのが登場したのがここです。 そもそもの成り行きは、車道の信号が黄色にな

続きを読む

お寿司と言えば握り寿司が当たり前になってしまいました。気の短い江戸っ子が考えついた握り鮨が全盛です。 箱鮓(大阪寿司) 江戸時代、大坂上方ではバッテラ、雀寿司、穴子の棒寿司の様な押鮓がメインとして食されてきましたが

続きを読む

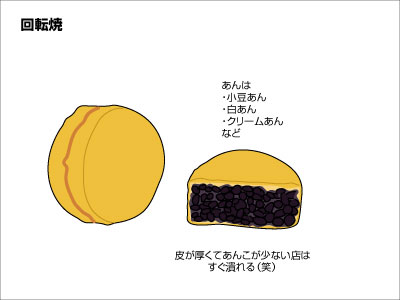

地方によって色々な呼び方があるようですが。 回転焼 餡は小豆が標準、白あんや、ウグイスあん、クリームあん(カスタードクリーム)などもあるようだ 大阪では「回転焼」か「御座候」という呼び名で呼ばれる事が多いのですが

続きを読む

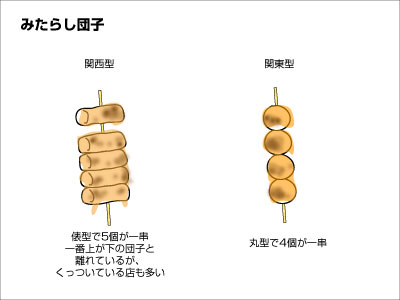

とろみのついた甘みのある醤油ダレのついた串団子をみたらしだんごといいますね。 みたらしだんご(御手洗団子) 関西ではいわゆる丸い団子型ではなく、俵型のものが多い みたらし団子は下鴨神社の土用の丑の日に行われる祭礼

続きを読む

大きな駅では来る列車の案内があります。 始発駅の列車案内板 これは阪急電鉄梅田駅のもの 直後の発車する列車からその後の3番目まで順序が表記されている 大阪では駅の列車案内板で表示される列車の順番は以下の順で到着

続きを読む

酢飯を海苔の上に広げ、具を帯状におき、海苔で具と酢飯を巻き込んで包むように作るお寿司といえば? 巻き寿司と細巻き 関東では細巻きを「のり巻き」、巻き寿司は「太巻き」という 大阪で海苔で酢飯を巻いたお寿司は普通は厚

続きを読む

大阪の北摂には明治の森箕面国定公園というのがあり、紅葉の名所になっています。 みのお名物「もみじの天ぷら」 これはお土産用の100gの箱入りである 阪急箕面駅から箕面の滝にいたる道(通称「滝道」)の沿道には観光地

続きを読む

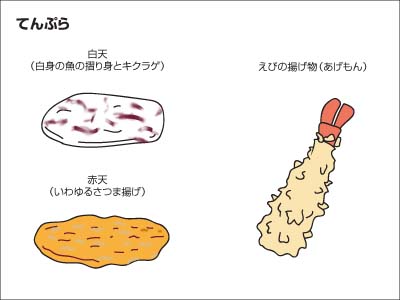

できたてを食べると、ホコホコして美味しいですよね。 どっちがてんぷら? 大阪ではもともと「天ぷら」というのは魚のすり身でつなぎに小麦粉をまぜた蒲鉾のタネを平たく円形にし、素揚げしたいわゆる「さつまあげ」を指す言葉でし

続きを読む

商売繁盛で笹持って来い! 戎さまのお祭りである十日戎は大阪では9日に宵(よいえびす)、10日に本戎(ほんえびす)、11日は残り福(のこりふく)と称して、この3日間が大変賑わいます。 十三神津神社の十三戎(とみえびす

続きを読む

さすがに冷え込んできました。 冬の季節に暖房に電気・ガス以外に灯油を使った暖房器具も使いますよね。 灯油缶(ポリタンク) 灯油を家庭で備蓄するのにドラム缶で置いているような場合は別として、灯油缶または灯油タンクと

続きを読む