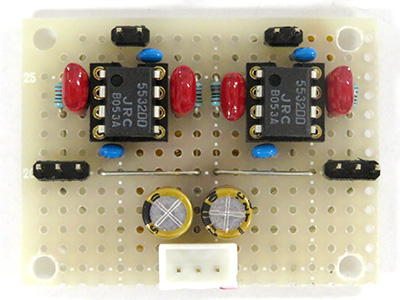

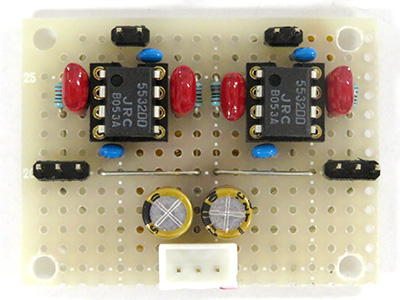

後段のI/V変換と平衡・不平衡変換&LPFを一気に製作。 I/V変換基板 平衡・不平衡変換&LPF基板 平衡・不平衡&LPFの回路はデータシート記載の回路なのですが、同じ電流出力のPCM1

続きを読む

日常に潜む非日常を探索する

後段のI/V変換と平衡・不平衡変換&LPFを一気に製作。 I/V変換基板 平衡・不平衡変換&LPF基板 平衡・不平衡&LPFの回路はデータシート記載の回路なのですが、同じ電流出力のPCM1

続きを読む

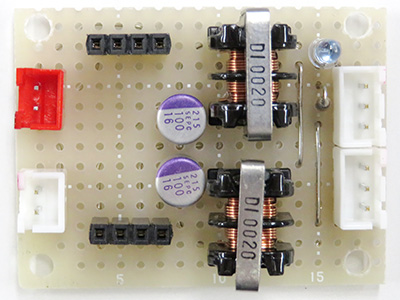

電源ユニット基板の部品を少し変更して製作。 12V→±15V電源基板 モジュール下のOS-CON 前回まで製作したDC-DC変換モジュールの出力に付けていたコンデンサをFG 100µF/25VからOS-CON S

続きを読む

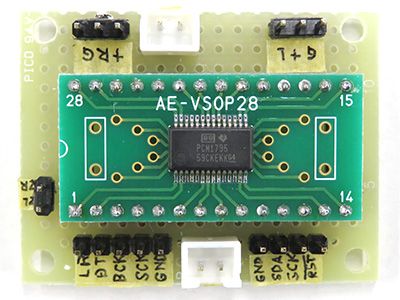

32bit DACへステップアップ。 PCM1795 DAC基板 音源に32bitのハイレゾ音源が無いので意味がないと思いつつ、やはりハイエンドのデバイスは気になるもので電流出力型32bit DACであるPCM17

続きを読む

ちょっと使わざるを得ない事案がでてきたので購入。 MSD-40(good) 単3電池4本を電源としてコードレスで使えるはんだごて。 車や二輪など作業現場でAC電源が取れない状況ではんだ付けを必要とする場合に大変便

続きを読む

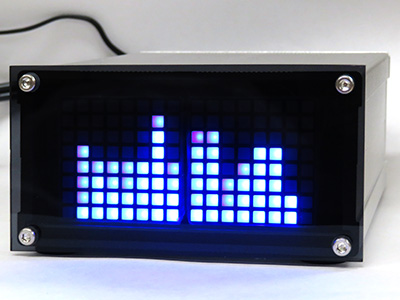

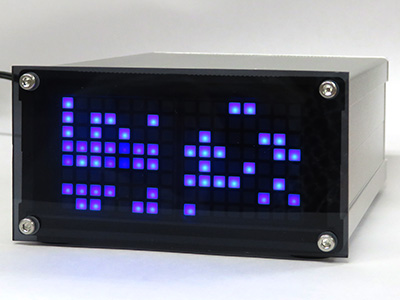

とりあえずですが完成しました。 スペクトラムレベルメータ(完成) 無事ソフトウェアも完動し、運用フェーズに入りました。 結局地道にMSGEQ7でスペクトラムデータ生成→A/D変換→表示データ変換→H16K33で表

続きを読む

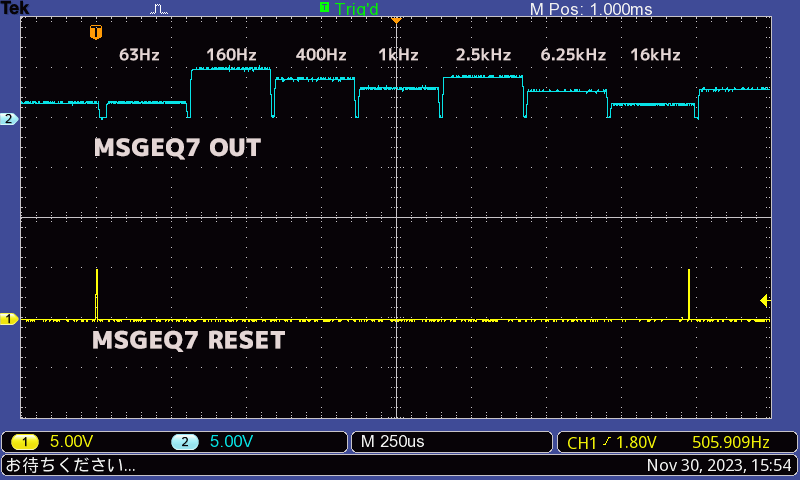

測定のメイン部分のプログラムをテスト。 測定テスト中(クリックすると拡大します) MSGEQ7の制御にはArduinoのライブラリもあったのですが、自由度が取れず色々面倒そうだったので自前で読み取りプログラムを作成

続きを読む

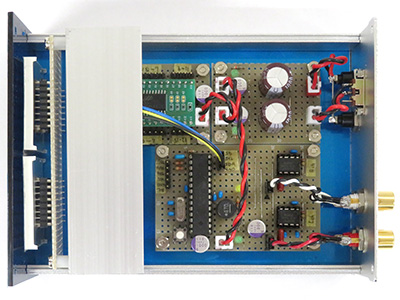

マトリクスLEDに接続してテスト。 テスト中 ディスプレイ基板が完成したので全基板との結線ケーブルを製作し動作テストを始めました。 筐体内部 マトリクスLEDのROW側は部品面のマトリクスLEDと基板の隙間に潜

続きを読む

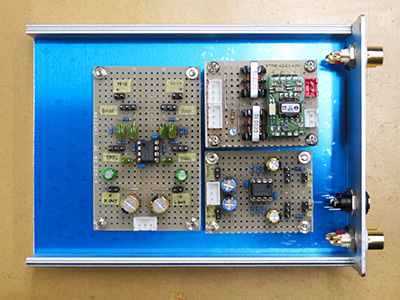

基板の実装が進んだので筐体内にちゃんと収まるかを検討。 ユニット内配置 メイン基板・電源基板・ドライバ基板をいつものようにアルミ板に乗せて固定し訳ありケース(Type106-140)に組み込んでみました。電源、信号

続きを読む

本来の用途で購入したのですが。 マスキングテープ 普通にエフェクターの筐体塗装時にマスキングをするために購入したテープなのですが、それ以外にも重宝しています。 まず一番の特徴としてマスキングテープはオモテ面にボー

続きを読む

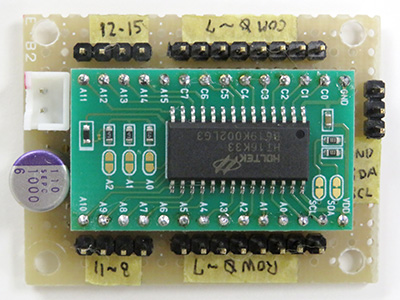

LED表示用ドライバ基板を製作。 HT16K33基板 SOP28ピンを変換基板で実装しても良かったのですが秋月電子から発売されているモジュール基板(M-11246)を利用させてもらいました。モジュール基板が大きい事

続きを読む

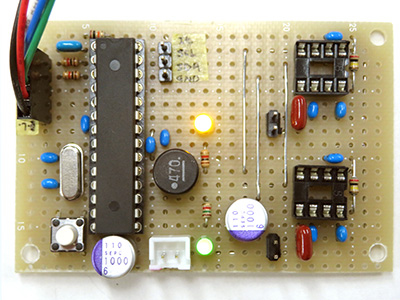

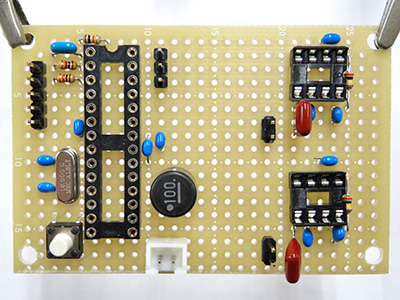

とりあえずメイン基板と書き込みテスト。 メイン基板 MSEQG7からの出力をA/D変換するテストをする前にブートローダ経由でMPUにプログラミングできることをまず確認です。 FT232のUSB-シリアル変換経由で

続きを読む

死蔵品プロジェクト再々始動。 メイン基板(構想中) 以前MAX7219を用いてマトリクスLEDを表示させるテストをしていましたがデバイス2つをカスケード接続していた目的がそもそも16×8の表示領域を必要と

続きを読む

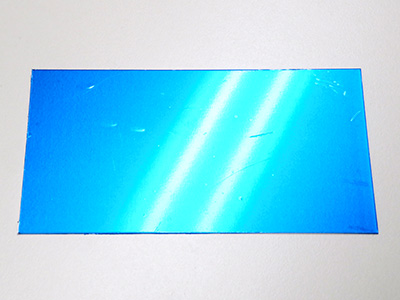

小物・・・ではないかも。 保護フィルム パネル加工時に保護フィルム無しのアルミ板を扱う際にこれを貼って傷を防止します。 訳ありアルミケースのレール部分の幅が100mmなのでアルミ板も100mm幅を調達しました。今

続きを読む

とりあえずユニットとして利用できるまで製作しました。 コントロールアンプ(暫定完成) シングル入力で高音・低音トーンコントロールに音量調整をつけたコントロールアンプとしてとりあえずユニット完成しました。ノブは右から

続きを読む

とりあえず周辺の回路基板を追加で製作し筐体に入れる事にしました。 基板配置検討中 電源12Vと±15Vはいつもの通り二階建て構成。スイッチングDC-DCの出力と12Vの平滑コンデンサはOS-CONが定着です。サイズ

続きを読む

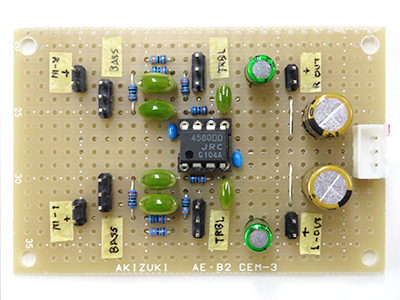

音質調整回路。 トーンコントロール回路基板 低音(BASS)と高音(TREBLE)のみの一般的なトーンコントロール回路。低音・高音域を±20dB増減できます。出力のDCカットコンデンサーにはnichiconのオーデ

続きを読む

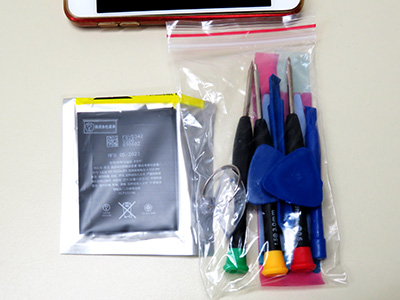

いつの間にやら高額になってしまったのでDIYします。 iPod交換バッテリーキット 内蔵バッテリーが膨らんできて画面が持ち上がってきてしまい、そろそろどうにかしないとと思っていたところでAppleのバッテリー交換プ

続きを読む

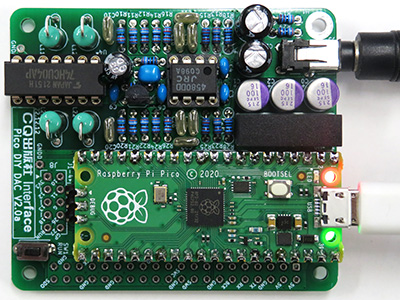

Interface誌掲載のDACを製作してみました。 pico DIY DAC V2.0a Interface 2023年3月号掲載の「ハイレゾ&I2S伝送対応![新]ラズパイPicoDACの製作〈1〉TH

続きを読む

やっと入手。 Arduino UNO R4 Minima 無線が使えるR4 Wi-FiはLEDアレイが付いていたり余計な物があるためちょっと食指が動かなかったのと技適が通るまで発売されなかったのでUNO R4Min

続きを読む