とりあえずコネクタ配置の検討と基本的な配線をしました。

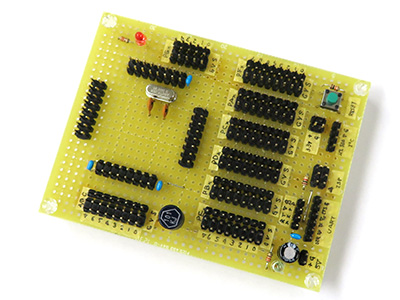

ATmega64ベース基板

先のTQFP変換基板からI/O関連を引き出すためのベース基板を製作し始めます。

改めてピン数が多いのを実感。各列はGND・Vcc・Signalの並びで、個別のピン位置からでも電源を取り出せるようにしました。これはnano再びの記事でご紹介したI/O基板が結構使いやすかったのに基づきます。

各ピンからターゲットとなる別デバイスに同じピン並びから直接5V電源を供給できるのが便利です。

ポートのレジスタ単位でやり取りする場合に同一ポートレジスタのピンがちゃんと並んでいないのは不便だと思われたので、まずは各ピンをポート別にまとめて配置。Arduinoのピン番号に並べると、連続したピン番号の途中に別ポートが混じっているせいです。

プログラミングにおいて<avr/io.h>を使ってポート単位で操作することを想定していて、Arduinoのピン番号で指定する方法だと一気に8bitを書き換える・読み出す事ができません。その際にピン並びが飛び飛びだったりすると引き出しの配線が面倒になります。

とりあえず外部入出力や電源などのピンとその配置が決まりました。MegaCoreのブートローダーを使うにはUARTとISPおよびそれに付随する部品、BlinkスケッチのLチカで使うLED、リセットスイッチ回路などが必要です。他にもI2Cも簡単に扱えるように専用のヘッダピンを設けました。

詳細についてはGitHubのMCUdude/MegaCoreに掲載の内容をご参照ください。

今回はMinimal Setupで掲載されている回路にRESETスイッチ、3.3V電源ラインの追加、アナログの電源であるAVccのためのノイズフィルター回路を追加します。

しかし、思った通りとは言えI/O関連も含めて全64ピンも配線するのはかなり面倒くさそうで電源ラインや水晶発振子周りなど最低限の配線を行なってMegaCoreブートローダーを書き込み、Arduino化の確認をします。